Экспедиция на Индигирку: путешествие в сердце дикой Якутии с целью фотографирования пейзажа

Фото тур на берегах реки Индигирка вФото тур на берегах реки Индигирка в Якутии. Транспорт, логистика, организация кемпинга и быт. Личный опыт от фотографа

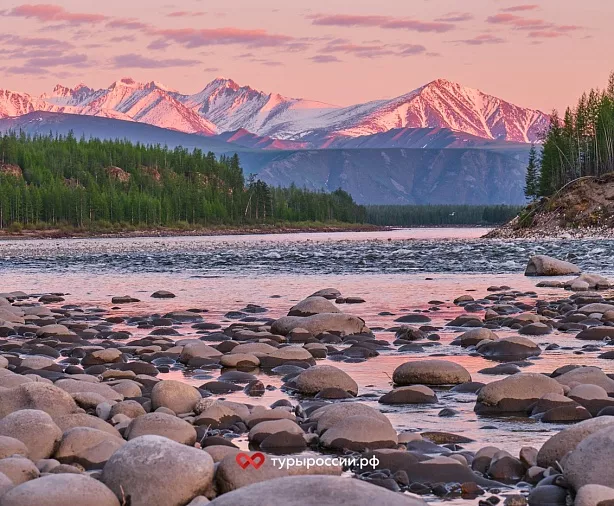

Индигирка — одна из крупнейших рек Якутии, уступающая по протяжённости лишь Лене и Колыме. Её длина — 1726 километров. В верховьях она течёт по узкой межгорной впадине, зажатой между двумя величественными хребтами — Черского и Момским, высота которых достигает 2500–3000 метров.

Более 600 километров в верхнем течении реки непригодны для судоходства: здесь быстрое течение, пороги и малые глубины. Полное отсутствие дорог и инфраструктуры делает путешествие в эти места непростым — как по логистике, так и по физической подготовке. Немногочисленные посёлки, разбросанные в этих краях, можно достичь только летом по воде на небольших судах, либо зимой — по зимникам. Зимник здесь — это не просто дорога, а единственная артерия жизни: с октября по апрель он проложен прямо по замерзшему руслу Индигирки, и именно по нему завозятся продукты, стройматериалы и топливо.

Бюджет поездки на Индигирку

Прежде чем начать этот подробный рассказ о далёкой, почти сказочной Индигирке — уголке, где природа осталась нетронутой и величественной, — позвольте начать с самого простого, но важного: с бюджета. Путешествие в эти края — не из дешёвых. Честно говоря, сумма настолько внушительная, что способна сразу охладить пыл даже у самых увлечённых романтиков и любителей дикой Сибири. Но не спешите отказываться: по ходу рассказа я обязательно поделюсь, где можно сэкономить, на чём лучше не экономить вовсе, и что делает эту экспедицию по-настоящему бесценной. Итак, мой маршрут выглядел примерно так:

Авиаперелёт Санкт-Петербург — Якутск: 52 000 рублей (авиакомпания S7)

- Якутск — Хонуу (Полярные Авиалинии): 59 000 рублей

- Три ночи в Якутске: 13 500 рублей

- Транспортные расходы в городе: 1 500 рублей

- Питание в Якутске: 7 000 рублей

- Экспедиционный тур на Индигирку и Момскую наледь: 150 000 рублей

- Продукты, купленные на месте (и, признаюсь, весьма скромные): 5 200 рублей

- Такси до и от аэропорта: 4 000 рублей

В сумме — около 300 000 рублей, или примерно 3 000 евро. Да, это дорого. Но… Что я получила взамен?

- Полное отключение от цивилизации. Ни интернета, ни связи, ни новостей, ни городской суеты. Ни одного раздражающего звука, кроме ветра в кронах лиственниц и шороха воды. И как результат — восемь часов глубокого, по-настоящему здорового сна, каждый день.

- Общение с интересными людьми. Нашими проводниками были охотники с многолетним опытом — люди, которых природа воспитала не хуже любой школы. Они были нашими проводниками на Индигирке, где кругом не проходимая тайга, рассказывали о повадках зверей, указывали на едва заметные следы медведей и лосей.

- Походный опыт жизни в дикой природе Спали мы в палатках, готовили сами. К счастью, я взяла с собой теплый спальник: ночами температура опускалась до минусовых значений. Вместо душа — ледяные воды речек. Вместо ресторана — трёхразовая каша (гречка, овёс или рис), суп с оленьим мясом, а на реке Мома — сашими из свежевыловленного хариуса и ленка. И всё это в котелках на костре, которые мы потом дружно и тщательно мыли сам

- Туалет – далеко отойти нельзя, кругом много следов медведей! Поэтому эту часть личной жизни все участники пытались произвести быстро и тихо, не привлекая внимания мохнатых соседей.

- Тесное общение с комарами. И вишенка на торте – комаротерапия…Есть же гирудотерапия? Есть! А здесь комаротерапия. На что я 100 раз потом сказала спасибо:

- Господи, хорошо, что не послал мне мошкотерапию! И как только я приняла тот факт, что комары лучше мошки, я сразу успокоилась, и разрешила этим родственникам динозавров сосать из меня кровь мелкими порциями…

Пожалела ли я, что уехала в Якутию, при бюджете в 300 000 р, когда могла отправиться на море, отдохнуть под пальмой, или купить более бюджетный тур?

Скажу сразу – нет!

Во-первых, это было осознанное желание. Я давно мечтала оказаться именно в этом районе — на берегах реки Индигирки, среди суровых гор и нетронутой тайги.

Во-вторых, ещё в момент планирования я ясно понимала: путешествие в труднодоступные уголки России — удовольствие не из дешёвых. Сейчас я в этом окончательно убедилась. Наш организатор, к слову, на этой поездке ничего не заработал — главное, чтобы в убыток не ушёл.

И в-третьих, что особенно важно, — это был по-настоящему уникальный опыт. Такие места, такие маршруты — абсолютный эксклюзив. Летом здесь бывали единицы. Зимой — да, по зимнику добраться легче, если сумеешь сохранить тепло. Зимние температуры Якутии только для самых стойких! Но летом — это приключение особого рода, почти первопроходческое.

Каждый выбирает своё: одни — пляжи и пальмы, другие — бескрайние просторы Якутии. Для меня выбор был очевиден. Я за открытие новых горизонтов, за опыт, который остаётся не только в кадрах, но и в сердце. А вам я могу посоветовать лишь одно — не бойтесь. Дерзайте!

Маршрут фото тура на реку Индигирка: поселок Хонуу – 100 км вверх по течению Индигирки – Хонуу- река Мома – Момская наледь

Маршрут по Якутии был продуман так, чтобы максимально соответствовать интересам фотографов. Всё строилось вокруг света: основные съёмки приходились на ночное время — в разгар белых ночей, когда мягкое рассеянное освещение делает пейзажи особенно выразительными. Днём — отдых, костёр, прогулки вдоль рек, неспешные разговоры. На Индигирке мы останавливались в трёх разных кемпингах, а ещё один — на реке Мома, прямо у Момской Наледи.

Для меня такой распорядок был идеальным: я приехала именно за фотографиями, за светом, которого нет в других широтах. Но если говорить откровенно, обычному туристу, привыкшему к насыщенной программе, здесь, возможно, показалось бы скучновато. В такой экспедиции мало динамики, и многое подчинено ритму природы и техническим возможностям перемещения.

Ведь далеко от лагеря не уйдёшь — местность дикая, зверей много. Основной способ передвижения — моторные лодки. Но и они не везде могут причалить: где-то бурные пороги, опасные для высадки на берег, где-то заболоченные берега, через которые не пройти. Да и смысла лезть в дебри нет никакого.

Начало Пути – поселок Хонуу

Прилетев в посёлок Хонуу, мы первым делом отправились в администрацию природного парка. Там оформили все документы, подписали целую кипу бумаг: «не разводить костры вне разрешённых зон», «не доводить медведей до инфаркта», «не прыгать из лодки на ходу» — всё как положено. После короткого обеда в коробочке из местного кафе мы пошли грузить снаряжение.

Нас было пятеро, для нашей группы выделили две моторные лодки — с двигателями на 40 и 50 лошадиных сил. Управляли ими двое местных лодочников: летом они подрабатывают проводниками, а осенью и зимой уходят в тайгу — на охоту. Надёжные, немногословные, но с цепким взглядом людей, которые знают эту землю до последнего поворота реки.

Путь вверх по реке начался неспешно. Наши лодки были не новые, двигатели — далеко не самые мощные. Пришлось тщательно рассчитывать каждый загруженный килограмм. Несколько пластиковых бочек с провизией, канистры с топливом, личные вещи и мы сами — вот и весь допустимый груз. Даже с этим лодки шли тяжело, особенно на перекатах.

Июньская Индигирка — это не мирная река. Она шумит, пенится, выплёскивает на поверхность бревна, поднимает камни, разбивает течение на плёсы и шиверы. Чтобы пройти по ней, нужно быть настоящим мастером. От посёлка до места нашей первой стоянки — более ста километров вверх по течению. Настоящая заброска, требующая опыта и выдержки.

По дороге фотографировать что-либо было просто невозможно. Зато каждый успел неплохо, по часику поспать, даже при той дикой тряске, что была на порогах.

Разница во времени оказалась в 8 часов, и в то время, когда Москва просыпается, Якутия готовится ко сну.

— Вот был случай, — вдруг оживляется один из лодочников, — несколько лет назад двое на лодке пошли вверх по Чибагалаху. Искали новые места. Перевернулись. Потеряли всё: и лодку, и оружие. Хорошо, местные были, знали, как выбраться…

Я слушаю и киваю, засыпая от сдвига времени, от свежего воздуха, от много часового тарахтения движка и равномерного укачивания на волне… Нет интернета, связи, никто не дергает, не звонит, и наступает такое спокойствие, что сразу отпускает, и организм пытается наверстать упущенное…

Периодически останавливались на короткие привалы, чтобы немного размяться. По-нашему — просто пойти «в кусты». Именно там мы впервые увидели следы медведя — широкие, свежие, и, как ни странно, вызывающие не столько страх, сколько уважение и интерес.

Потом уже, мы будем ходить на прогулки только по таким вот следам, по медвежьим тропам, проложенными косолапыми в тайге – они самые удобные.

Кемпинг№1

Наш первый лагерь располагался в живописном месте — у слияния реки Чибагалах с великой Индигиркой. Вдалеке, на горизонте, белели снежные вершины Хребта Черского. Просторы Якутии здесь действительно поражают воображение: ширь, свет, безмолвие.

Небольшая речка Чибагалах снабжала нас прозрачной, холодной водой — что оказалось весьма кстати: весной Индигирка несёт много талой воды с взвесью, и становится мутной, буро-коричневого цвета. Мы прибыли под вечер, и, не теряя времени, начали разгружать лодки. Одна из них не смогла подойти вплотную к берегу — мешали отмели и острые камни, и ребятам пришлось переносить вещи по каменистому руслу вручную.

Нужно было быстро разбивать лагерь, готовить ужин, и только потом — снимать. Полянка, где предстояло провести ближайшие несколько ночей, оказалась довольно уютной. Я подошла к одному из лодочников — Борису — и спросила, где меньше всего будет комаров.

— Ставь палатку здесь, на открытом месте, — посоветовал он. — Тут ветер, и комары не так досаждают.

Пока я выбирала участок, остальные уже разбредались по лесу.

— А тебе-то какая разница, где комары — если всё равно будешь в палатке? — удивился наш гид. — Главное — прятаться от солнца. В тени под кронами спать днём куда приятнее.

Спать днём? Я удивилась. Разве будет жарко? Но очень скоро поняла: он был абсолютно прав. Днём жара стояла нестерпимая, под +30 — солнце палило безжалостно, и укрыться хотелось именно в той самой палатке, в глубине леса. А вот ночью, особенно в первые дни, приходили настоящие заморозки. Якутия умеет удивлять резкими перепадами температуры.

Место, несмотря на свою красоту, довольно быстро раскрыло нам свои ограничения: для съёмки, по сути, было не так уж много интересных точек. И если небо оставалось чистым, без облаков, то и сюжетов становилось меньше.

— Сидим и ждём, — философски заметил наш фото-гид.

Основная задумка всей экспедиции была проста: дождаться облаков в нужное время — в те самые волшебные часы белых ночей, с одиннадцати вечера до четырёх утра, — и тогда снимать, снимать, снимать, пока кадры не начнут складываться в коллекцию будущих шедевров. Всё остальное время — почти медитативное ничегонеделание. Прогулки вдоль берега, чай с сухофруктами и сладостями, рассматривание камней, разговоры... или просто сон.

— Может, хоть порыбачим? — робко спрашиваю у наших проводников-якутов, тайно надеясь, что у них припрятаны спиннинги.

— Нет, рыбы тут не поймаем, — отвечает один. — Вода мутная. Разве что сеть поставить.

Вместо рыбалки я снова натягиваю забродники — высокие резиновые сапоги — и иду к перекату. Вода несётся с шумом, быстро, прозрачно-голубоватая, и я невольно ловлю себя на мысли, что мысленно обращаюсь к небу:

- пожалуйста, пусть придут хоть какие-нибудь тучи…

Потому что долго сидеть на одном месте я не умею.

Представить себе, что я провожу дни в кемпинге, где территория ограничена участком размером с футбольное поле, а всё, что дальше — только по воде или под охраной с оружием, — мне было непросто.

И, как назло, стояла жара и безоблачное небо, будто кто-то включил вечное "ясно".

Первая ночь прошла без фотографических открытий. Вторая — тоже. Возникло ощущение настоящего «дня сурка». И я начала уговаривать наших проводников:

-поехали, посмотрим, что там, за горизонтом. Вверх по реке, в сторону Момской Трубы?

— А что ты хочешь там увидеть? — спросил фото-гид. — Как только начнём подниматься по Индигирке, Хребет Черского "схлопнется".

("Схлопнется" — так фотографы называют момент, когда задний план теряется и больше не попадает в кадр.)

— Ну и пусть, — говорю я. — Главное, разомнём ноги и встряхнёмся хоть немного.

Мы выбрали время ближе к вечеру и отправились в путь. От устья Чибагалаха до начала каньона рукой подать. Но войти в сам каньон — Момскую Трубу — было бы невозможно. Наши алюминиевые лодки, с простыми моторами, не справились бы с мощным течением и пенными водоворотами.

Мы лишь подошли к скальным стенам, на какое-то мгновение замерли перед их монолитной безмолвной мощью… и повернули обратно.

Момская Труба

Одно из самых известных и таинственных мест на Индигирке. Здесь скальные стены Хребта Черского сжимаются в узкий каньон, в который река врывается с оглушительным гулом. Воды бушуют, бьются о камни, образуют непреодолимые пороги. Летом пройти через Трубу на лодке невозможно — только на катамаране, и то при должном опыте и осторожности.

Весной же, как только наступают относительно не зверские температуры, ну, так…не минус 60, а чуть теплее, минус 40, образуется наледь с выходом поверхностных вод, и эта часть реки Индигирки перестает быть зимником.

Проехать по руслу замёрзшей реки, где образуются пустоты и поверх льда течет вода, тоже становится опасно.

Вот и появляются потом в инете фотографии, как огромные КАМАЗы проваливаются под лед, и вмерзают, не в сих выбраться. Мистическое и страшно опасное место!!

На обратном пути мы ненадолго остановились у осколков речного льда. Побродили по берегу, подышали прохладным воздухом, и я наконец-то подняла в небо дрон. Лёд на берегах Индигирки держится до самой середины июня. Потом тает. Но пройдёт всего три месяца, и всё снова замерзнет: снег укроет эти берега, и вернутся настоящие арктические морозы.

Но пока — солнце ласково светит, река блестит, воздух прозрачен, и вокруг — никого. Только мы: пятеро человек, разбежавшихся по берегу в поисках красивых ледяных ракурсов.

На обратном пути к лагерю заглянули в заводи: там наши проводники поставили сети. Борис выбрал место у самого устья Чибагалаха, где чистые воды сливаются с мутной Индигиркой. Его улов — около шестнадцати рыб. Мелочь, не более полкило, он отпустил обратно.

Я плыла с Николаем, и наша сеть стояла в спокойной заводи Индигирки. Нам повезло меньше — пять или шесть рыбок, но я всё равно порадовалась: неужели, наконец-то, будет свежая рыба! Мечты о жареном хариусе уже начали строиться в голове…

Но вечером нас снова ждала знакомая кулинарная классика — гречка с тушёнкой.

Экспедиционный быт на Индигирке

Ещё в самом начале, при первом разговоре с организатором, меня предупредили: готовим сами, посуду моем тоже сами, меню — простое, но с голоду не умрём. Я к этому отнеслась с пониманием. Однако на деле всё оказалось... куда более суровым, чем я предполагала.

Ещё зимой, пока по зимнику ещё можно доставить продукты, наш организатор отправил в Хонуу 2 пластиковых бочек — 30 литров — с провизией. И, как назло, в этих бочках оказалось почти всё, что я в принципе не ем. Не потому, что аллергия — с этим у меня, к счастью, всё спокойно. Но есть вещи, которые я не ела никогда — даже в детстве.

Сладкое — в любом виде — не переношу. Печенье, сухари, множество круп, рыбные консервы, тушёнка… Все эти вещи казались мне гастрономическим наказанием. Белый хлеб? Не люблю. Гречка? Не моё. Чай, заваренный до состояния чифиря и томящийся на огне часами? Нет, спасибо. А шоколад — десять плиток! — был бы радостью для кого угодно, только не для меня.

Так что наша «походная кухня» не была для меня ни утешением, ни радостью. Нет, я, конечно, не жаловалась — что поделаешь, экспедиция. Гречка трижды в день? Ну ладно, через силу. Геркулес — три раза за полтора дня, с подогревом остатков? Ну что ж, геркулес, на самом деле, хорошая каша.

Зато мои попутчики уплетали сладости с таким энтузиазмом, что мне становилось тревожно за их будущий вес. В нашем арсенале было, кажется, килограммов десять мармелада, сахара, шоколада и печенья.

Еда была самой обычной — походной, базовой, функциональной. То, что я многое из неё не люблю — не показатель. Тысячи туристов отправляются в такие поездки и ничуть не жалуются. Но одно очевидно: вегетарианцам сюда путь заказан. Или — везти своё питание (если поместится в 20 кг багажа!) и наслаждаться пейзажами, закрыв глаза на кухню.

Так всё ли было плохо? Вовсе нет. На Моме, например, свежая рыба была каждый день. В итоге я вернулась домой с тем же весом, с которым и уехала — а это в таких условиях почти что достижение.